Wolfe, pemilik nama lengkap Thomas Kennerly Wolfe Jr, menerbitkan buku The New Journalism. Buku dipublikasikan tahun 1973. Sejak itulah berkembang gaya penulisan jurnalisme sastra ada juga yang menyebutnya jurnalisme sastrawi. Berita disajikan secara beda. Tidak melulu menyajikan informasi yang berdesakan. Tapi juga diberi sentuhan rasa. Ada rasa dalam kata.

(Netizenku.com): Publik sudah lazim membaca berita straight news. Biasa juga disebut berita lempang. Straight to the point. Isi beritanya langsung ke pokok persoalan. Tulisannya singkat dan padat. Dibaca sebentar lekas kelar.

Model tulisan berita semacam ini cenderung disukai audiens yang tidak punya banyak waktu untuk membaca. Mereka mau sekejap saja sudah bisa mengetahui berbagai berita terkini. Berita singkat, dibaca sekelebatan. Klop sudah. Ibarat botol bertemu tutupnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tapi tidak dengan Wolfe. Doktor American Studies dari Yale University, justru menghendaki sesuatu yang berbeda dalam penyajian berita. Ia menyelipkan nilai estetika pada penulisan berita. Para pengamat menilai gaya penulisan tersebut sebagai sebuah terobosan. Mereka menyebutnya; New Journalism.

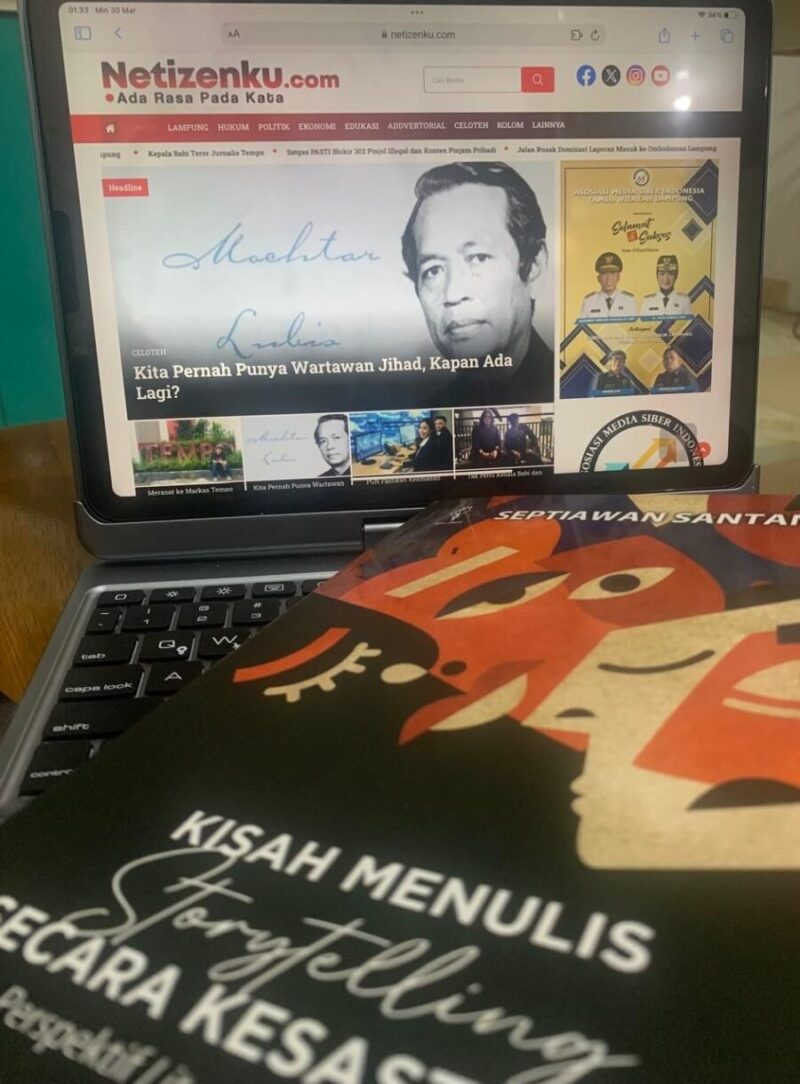

Sementara Ignatius Haryanto dalam kata pengantar di buku Kisah Menulis Storytelling Secara Kesastraan (Perspektif Literasi Journalism) yang ditulis Septiawan Santana, menggambarkan gaya penulisan Wolfe sebagai tulisan dengan kalimat pendek-pendek. Di dalamnya memuat dialog. Mengingatkan kita pada basis penulisan cerpen atau novel. Kendati demikian, semua yang tertuang di dalam tulisan itu adalah fakta jurnalistik. Isinya bukan imajinasi. Fakta yang tersaji bisa dipertanggungjawabkan.

Sesuatu yang menarik. Khususnya bagi jurnalis profesional yang kepingin terus mengembangkan kemampuan penulisannya. Dan memang terbukti. Sebentar saja sudah banyak jurnalis media besar di Amerika yang mengikuti genre Wolfe.

Dalam perjalanannya, sebutan bagi gaya penulisan serupa itu berkembang secara beragam. Ada yang menyebutnya literary journalism. Ada juga yang menjulukinya sebagai narrative reporting. Tapi secara nuansa, tulisan-tulisan dari semua sebutan aliran itu kental dengan sentuhan sastra. Kiranya sebentuk persenggamaan antara jurnalistik dan kesusastraan yang melahirkan jurnalisme sastrawi.

Menyimak berita yang diracik secara jurnalisme sastrawi mendatangkan kesan tersendiri. Meski memang membutuhkan pengorbanan waktu yang tidak sebentar untuk membacanya. Sebab, umumnya, tulisannya panjang. Sangat berbeda dengan penulisan berita singkat yang biasa dikunyah pembaca kebanyakan.

Untuk dapat menyajikan tulisan dalam balutan jurnalisme sastrawi, penulisnya dalam hal ini jurnalis, dituntut piawai “memainkan” kata-kata. Bahkan ada yang bilang jurnalisnya harus menjadi “perajin kata-kata” lewat ungkapan-ungkapannya. Sebab di tangan mereka fakta tak lagi hadir secara telanjang. Tapi sudah dikemas. Dibungkus secara indah, elegan dan menginspirasi.

Lantas mengapa sastra yang dipilih untuk dikawinkan dengan jurnalistik, sehingga membuahkan aliran jurnalisme sastrawi? penulis menduga, selain keduanya memiliki kesamaan yang menitikberatkan pada teknik penulisan, sastra punya keunikan tersendiri. Teknik penulisannya mampu melibatkan rasa. Membetot emosi. Tak heran bila para pembaca karya sastra mudah larut dalam alur ceritanya.

Saking dekatnya “hubungan” jurnalistik dan sastra, Seno Gumira Ajidarma yang dikenal sebagai cerpenis, esais, wartawan, sekaligus pekerja teater, pernah menulis buku bertajuk “Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara”. Di dalamnya dibahas, bagaimana sastra sesungguhnya bisa berperan besar ketika jurnalisme mengalami tekanan dan penindasan.

Tak sekadar berteori, Seno juga memberikan contoh konkrit. Pada saat rezim orde baru masih mencengkeram, tepatnya tahun 1991, ada peristiwa pembantaian di Dili. Tentu peristiwa ini sulit untuk dituliskan sebagai pemberitaan. Timor-Timur (sekarang menjadi Negara Timor Leste) ketika itu masih menjadi bagian Indonesia. Sejalan dengan gagasan dalam bukunya, Seno menuangkan insiden tersebut menjadi cerpen yang kemudian dirangkum dalam buku kumpulan cerpen berjudul: Saksi Mata.

Semakin jelas sudah, mengapa sastra yang dipilih sebagai pasangan cocok jurnalistik. Namun, dalam konteks penulisan jurnalisme sastrawi yang mulai banyak pengikutnya, tak jarang ditemui pemahaman yang salah kaprah. Tersebab terlampau berasyik masyuk dengan narasi, sampai teledor membiarkan imajinasi menguasai pikiran. Hingga fiksi menerobos pagar fakta. Fiksi dibiarkan bercampur baur dengan realitas (data dan fakta). Campur aduk. Alhasil, nalar berita terpeleset dalam lembah mengarang bebas.

Kendati menggunakan gaya penulisan fiksi di dalamnya dan dituntut menjadi storyteller (pencerita/penutur) jurnalisme sastrawi bukanlah fiksi. Isi laporannya tetap berdasarkan fakta. Dengan kata lain, jurnalisme sastrawi bukanlah penulisan berita yang berdasarkan fiksi. Melainkan penulisan berita yang menggunakan teknik kesastraan. Karena sejatinya, biarpun bisa berkisah, wartawan bukanlah pengarang bebas. (*)