Tak sembarang wartawan mampu menulis dengan gaya jurnalisme sastrawi. Bahkan majalah terkemuka sekaliber Tempo sekalipun disinyalir masih prematur menerapkannya. Kendati termasuk karya istimewa, genre jurnalisme sastrawi belum mampu menghipnotis publik Tanah Air.

(Netizenku.com): Andreas Harsono, murid Bill Kovach penulis buku Sembilan Elemen Jurnalisme, menghela napas panjang. Dalam sebuah wawancara tersirat betapa dia nyaris kehabisan akal untuk memperkenalkan lebih luas gaya penulisan jurnalisme sastrawi yang lebih suka disebutnya sebagai berita narasi. Mungkin, lantaran penyebutan itu, kemudian menginspirasi Najwa Shihab menamakan medianya Narasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk memberi gambaran makhluk serupa apa tulisan narasi yang dimaksud Andreas, berikut saya kutip langsung penjelasan dari penulis buku “Agama Saya Adalah Jurnalisme” ini.

Menurutnya, reportase menjadi bagian yang melekat dengan genre ini. Data-data diperoleh dari liputan di lapangan dengan tangguh. Menembus sumber dengan gigih. Pagi hingga malam. Riset yang makan keringat. Wawancara yang berjibun. Ia menukik tajam hingga mampu menterjemahkan, misalnya, sesosok kepribadian manusia dengan segala kerumitannya ke dalam kata-kata.

Bahasanya tidak harus mendayu-dayu. Melainkan bisa lugas. Dari segi struktur karangan, genre ini bentuknya model gelombang sinus. Naik turun. Liar. Tapi ia juga cantik dan memikat. Rasanya pembaca tidak bisa melepaskan karangan itu sebelum tuntas membaca.

Intinya, genre ini menukik lebih dalam daripada apa yang sudah dikenal sebagai in-depth reporting. Ia bukan saja melaporkan seseorang melakukan apa. Tapi ia masuk ke dalam psikologi yang bersangkutan dan menerangkan mengapa ia melakukan hal tersebut.

***

Berawal dari mailing list yang dilontarkan Andreas pada 13 Maret 2000. Ketika itu dirinya masih mengikuti kuliah non-fiction writing di Harvard. Andreas ‘menggugat’ mengapa Indonesia ompong di jurnalisme sastrawi. Mengapa tidak punya media di mana jurnalis atau penulis bisa menulis secara panjang seperti di Amerika?

Dia lantas membandingkan, kalau di Amerika Serikat ada majalah TIME, Newsweek dan sejenisnya. Di Indonesia ada yang serupa yakni Tempo, Forum, dan lain-lain. Kalau Amerika punya harian The New York Times dan Washington Post, di sini juga ada Kompas serta surat kabar lainnya. Tapi Indonesia belum punya media semacam The New Yorker, Atlantic Monthly dan Harper’s yang menyajikan gaya penulisan bergenre literary journalism.

Gugatan Andreas memang cukup menggelitik. Terlebih pada masa itu ketika pengaruh gaya penulisan yang diterapkan Tempo dan Kompas entah disadari atau tidak sudah begitu menghipnotis banyak jurnalis dan penulis. Sehingga tak heran kalau banyak ditemui penulisan cerpen yang sudah ke-Kompas-kompasan. Atau gaya penulisan para jurnalis yang sudah terlalu ke-Tempo-tempoan. Hegemoni semacam ini pada akhirnya melahirkan keseragaman.

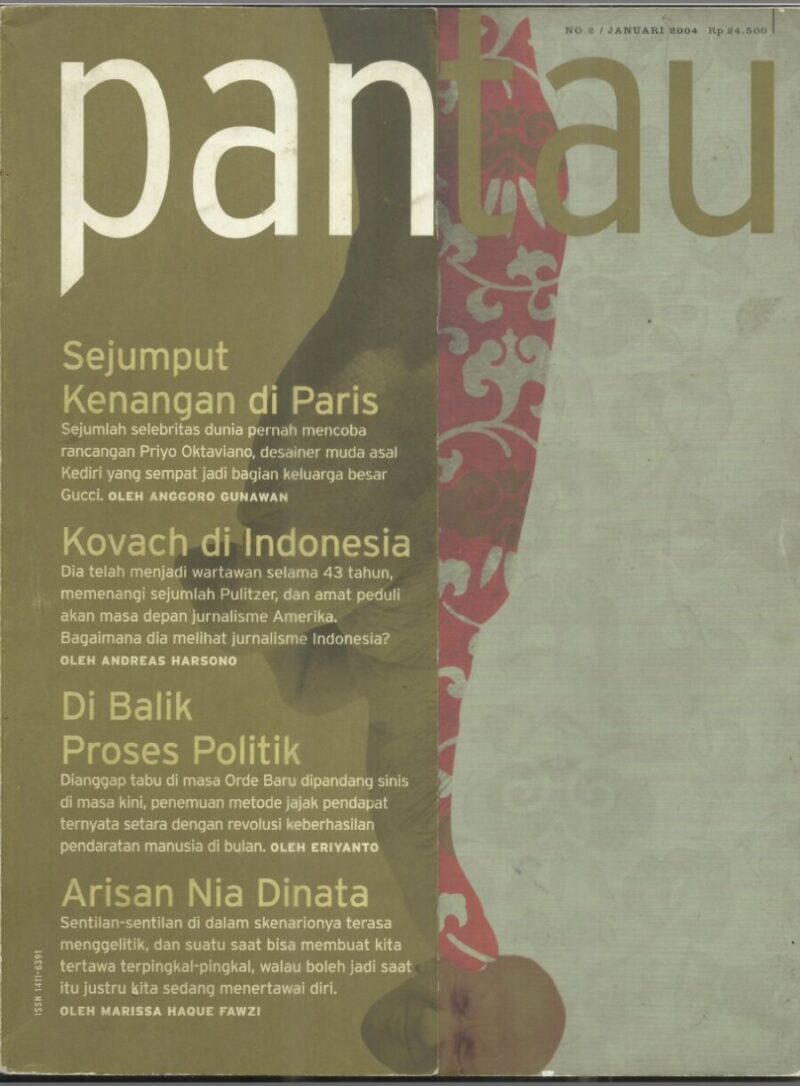

Singkat cerita, bak gayung bersambut, kengototan Andreas untuk menularkan genre penulisan naratif di Indonesia memperoleh kanal pelepasan. Pada 2001 hadir Pantau sebagai majalah bulanan. Persalinan ini dibidani Andreas dan rekan-rekan serta dibantu injeksi pendanaan dari The Ford Foundation dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Sebenarnya pada 1999 Pantau sudah hadir. Tapi masih dalam rupa bersahaja sebagai newsletter.

Pantau versi majalah yang digawangi Andreas itu menghadirkan laporan-laporan panjang tentang suratkabar, televisi, film, radio, musik, maupun jurnalisme Indonesia. Seperti impian lama yang diidamkan-idamkannya, Pantau menerapkan peliputan yang ditulis secara naratif. Ia berkiblat ke majalah New Yorker. Karena bernuansa sastra jangan bayangkan tulisan bisa semena-mena dibuat berbunga-bunga.

Andreas tidak menghendaki itu. Ia lantas memberi analogi. Gaya penulisan di Pantau menurutnya “ibarat kawan lama datang bercerita”.

Mengapa media yang menjadi fokus utama pemberitaan Pantau? Sebab Andreas beranggapan, media yang ada tidak selamanya sebagai pemilik mutlak kebenaran. Perlu ada yang memantau. Peran tersebut tidak boleh diambil pemerintah. Maka Pantau mengisi posisi media memantau media. Lalu Pantau sendiri dipantau oleh Ombudsman yang mewakili kepentingan publik. Fair.

Sayangnya umur majalah Pantau tak panjang. Marketing iklan dan sirkulasi cepat sempoyongan. Tak kuat menopang lebih lama keberlangsungan redaksi. Goenawan Mohamad selaku Direktur Utama ISAI (Institut Studi Arus Informasi) yang kemudian mengongkosi Pantau mengaku kelimpungan. Pada 11 Februari 2003 Pantau mengucap, “Cukup sampai di sini”.

Dalam blog-nya Andreas mengungkap, konsekuensi mengetengahkan liputan-liputan panjang dan memberikan honor relatif tinggi kepada kontributor, membuat keuangan Pantau lekas kembang-kempis. Sementara permintaan pasar tipis dan pemasukan iklan sedikit.

Dipaparkan Andreas, pada periode awal majalah Pantau hanya terjual seribu eksemplar setiap bulan. Padahal Pantau dicetak rutin 3 ribu eksemplar. Lonjakan pembeli memang sempat meningkat di pertengahan 2002, sekitar 2 ribu sampai 2.500 eksemplar. Bahkan pada beberapa edisi semua ludes terjual. Sayang progres ini tidak berlangsung konsisten.

Sedangkan kontribusi dari sponsor hasilnya belum seberapa. Bila dihitung-hitung pemasukannya baru menutup sekitar 40 persen biaya operasional yang rata-rata Rp 110 juta per bulan.

Sebagai gambaran, Pantau memiliki sekitar 140 kontributor tersebar dari Banda Aceh hingga Jayapura. Kontributor freelance ini yang mengerjakan hampir 70 persen isi majalah, baik berupa pelaporan atau foto hingga kartun.

Insentif untuk penulis terbilang besar Rp400 per kata. Sebagai contoh bisa dikalkulasi berapa insentif yang mesti dirogoh Pantau untuk mengapresiasi satu laporan Coen Husain Pontoh berjudul “Konflik Tak Kunjung Padam” (mengulas tentang majalah Tempo) yang ditulis sepanjang 15 ribu kata. Ini memang sebuah tulisan teramat panjang. Sebagai pembanding Zen RS, editor Tirto.id, pernah menyebut tulisan di medianya menganut penulisan indepth yang panjang tulisannya (hanya) 600 kata.

Rupanya majalah Pantau belum benar-benar meregang nyawa. Andreas bersama Yayasan Pantau pernah beberapa kali menerbitkannya kembali di tahun 2004. Tapi takdir berkata lain. Keinginan dihentikan realitas. Majalah Pantau kembali tumbang. Andreas yang juga salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini lagi-lagi menghela napas panjang.

Melalui fenomena ini mungkin akan muncul asumsi bukan penulisan jurnalisme sastrawi yang diemohi pembaca Indonesia. Melainkan lantaran masih rendahnya daya beli masyarakat untuk membayar tiap eksemplar majalah Pantau. Harga Pantau pada edisi terakhir 2004 dibanderol Rp24.500.

Tapi mari kita simak perjalanan Fahri Salam. Seorang anak muda di Yogyakarta yang gandrung pada tradisi jurnalisme narasi yang diperkenalkan Pantau. Kepada Kamil Alfi Arifin yang merangkum wawancara bersama Fahri di blognya pada 2 Maret 2017, diketahui Fahri sangat menyayangkan majalah bagus seperti Pantau mesti sekarat. Tapi dia juga bisa memahami bagaimana mahalnya mengongkosi penerbitan media cetak. Hanya saja masih tersisa setitik gugatan di benaknya, apa iya tidak bisa lagi membuat media semacam Pantau?

Berawal dari obrolan bersama teman-teman setongkrongan, salah satunya Puthut Ea yang kini dikenal sebagai Kepala Suku (website) Mojok.co. Dari hasil ngobrol ngalur-ngidul, Puthut menyorongkan sebuah gagasan. Dia kepingin Fahri membuat media online yang isinya mesti berbeda dengan media-media online lain. Sebuah media yang menyajikan jurnalisme “agak lain” dari media kebanyakan.

Tak butuh waktu lama, setelah konsep digodok, 2014 www.pindai.org dilaunching. Kiranya Fahri berkeyakinan masih ada peluang dan potensi yang cukup besar untuk mengembangkan jurnalisme narasi ala-ala Pantau di media online. Ditambah lagi karakteristik media online, terutama dalam aspek penyediaan ruang tulisan, dipandang sangat memungkinkan untuk mengakomodir tulisan panjang.

Dalam praktiknya bukan cuma genre tulisan yang diadopsi dari Pantau. Fahri juga memiliki pemahaman yang sama dengan Andreas dalam mengapresiasi laporan kontributor. Menurutnya, menulis naratif yang panjang dan memikat itu terbilang tidak gampang. Butuh stamina dan kesabaran dalam menulis. Oleh karenanya penulis layak diganjar setimpal. Kendati Fahri mengakui nilainya masih berada di bawah standar Pantau.

Untuk satu tulisan program yang temanya ditentukan redaksi, Pindai bisa membayar sampai Rp7 juta. Diketahui, Pindai memang mengajukan proposal program kepada donatur. Sedangkan apresiasi untuk tulisan-tulisan kontributor yang diunggah rutin kisaran Rp800 ribu sampai Rp1,2 juta per naskah.

Untuk langkah-langkah yang telah dilakukan Pindai memang tidak sedikit kalangan yang menyebut Pindai merupakan the next Pantau atau Pantau kedua. Bahkan sanjungan sempat datang dari Andreas Harsono yang bilang Pindai merupakan salah satu media terseksi di Indonesia saat itu.

Untuk genre tulisan yang ditawarkan Pindai memang sebelas-dua belas atau nyaris serupa dengan Pantau. Keduanya sama-sama mengusung gaya penulisan jurnalisme sastrawi. Tapi pada aspek lain saya melihat Pindai malah lebih cocok dinilai sebagai antitesis Pantau. Terutama dari segi pembiayaan. Pindai yang menggunakan jalur media online otomatis tidak terbebani biaya cetak yang terbukti telah membikin Pantau bertekuk lutut. Bahkan Pindai menggratiskan kontennya diakses publik.

Tapi apa lacur, gagasan Puthut Ea yang diimplementasikan Fahri dan redaksi pada akhirnya tetap menemui jalan buntu. Nasib Pindai setali tiga uang dengan Pantau. Awalnya mati suri. Lantas tak pernah siuman kembali. Pindai.org tak bisa lagi ditelusuri di jagat maya.

Tidak berlanjutnya Pindai jelas kabar buruk. Berbagai kelebihan yang dimilikinya telah makin nyata menunjukkan bahwa publik Indonesia memang belum menggandrungi jurnalisme sastrawi atau jurnalisme narasi.

Biar pun tidak menyajikan pemberitaan update serba cepat seperti yang disodorkan media online kebanyakan, tak bisa dipungkiri Pindai telah berhasil menghadirkan jurnalisme berkualitas. Meski kemudian harus mengakui kalah perang dengan media online pada umumnya dalam merebut perhatian publik. Kecenderungan selera media online kebanyakan yang mengedepankan kecepatan dan kehebohan memang tak terhindarkan lagi. Publik pun ternyata menginginkan itu. Ibarat botol bertemu tutupnya. Paslah sudah!

Tapi Andreas Harsono pernah menyampaikan kekhawatirannya. Situasi orientasi pemberitaan yang merujuk pada klik semata dan judul berita bombastis itu semakin diperparah dengan korporasi media yang kian menjamur. Itu bisa dilihat dari MNC yang dimiliki Hary Tanoe, Metro dengan Surya Paloh, CNN & Detik dengan Chairul Tanjung, atau Viva News – TvOne yang dipunyai Bakrie.

Akibatnya kepentingan yang dibawa sudah berbeda. Kalau ini dibiarkan Andreas mensinyalir akan berdampak bahaya. Buntutnya bakal memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap media. Jelas ini menjadi ancaman. Perlahan namun pasti reputasi media bisa runtuh.

Padahal jurnalisme sudah menjadi pilar penting dalam demokrasi. Itu artinya, terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap jurnalisme lantaran terjadinya penurunan kualitas, bukan tidak mungkin pada gilirannya nanti juga mengimbas terhadap lunturnya kepercayaan pada nilai-nilai demokrasi. Mungkin Andreas mau menyampaikan, keberadaan media yang mengusung jurnalisme sastrawi bukan sekadar ingin tampil beda. Tetapi juga mengemban misi menjaga kewarasan publik melalui jurnalisme berkualitas.

Atas fenomena seperti yang telah diuraikan, mungkin ada yang akan berpendapat, meski jurnalisme sastrawi yang diusung Pantau dan Pindai berusia singkat, kita masih memiliki Tempo. Majalah mingguan berita yang didirikan Goenawan Mohamad (GM) memang dikenal demen menyajikan tulisan indepth dan Investigative reporting yang dikemas secara naratif.

Gaya penulisan demikian memang sudah digariskan GM sejak awal menerbitkan Tempo. Setidaknya itu makin dipertegas dengan menyimak bagian Pengantar yang ditulis langsung oleh GM pada buku “Seandainya Saya Wartawan Tempo” (cetakan pertama Desember 1996).

Di situ GM mengaku, meski pada masa awal pendirian Tempo diisi banyak seniman dan sastrawan, tapi belum ada garisan baku yang dianut redaksi dalam kepenulisan. Kalaupun ada itu hanya hasil coba-coba yang dilakukan GM. Dia mencoba menebak-nebak metode penulisan yang ada di majalah asing.

Dalam perjalanannya barulah diperoleh titik terang ketika salah seorang wartawan, Najib Salim, datang membawa sebuah buku. Judulnya Feature Writing for Newspapers yang ditulis Daniel R.Williamson. Ini buku cara penulisan feature. Buku inilah yang kemudian dijadikan GM -setelah dia tambahkan beberapa hal- sebagai acuan gaya penulisan naratif di Tempo.

Tapi apakah jurnalisme sastrawi yang dimaksud Andreas Harsono sama seperti yang diterapkan Tempo?

Bila ditelusuri majalah Tempo didirikan tahun 1971. Sedangkan metode penulisan jurnalisme sastrawi untuk kali pertama diperkenalkan pada 1973 oleh Tom Wolfe dengan menerbitkan buku The New Journalism. Kemunculan buku yang sekaligus menawarkan gaya penulisan baru ini membikin dunia jurnalisme Amerika geger. Semenjak itu sebuah gerakan muncul. Aliran ini mengawinkan disiplin yang paling keras dalam jurnalisme dengan daya pikat karya sastra. Ibarat novel tapi faktual.

Dari aspek waktu sudah jelas kalau GM baru kemudian mengenal The New Journalism yang diinisiasi Wolfe. Dari pengakuannya sendiri pun GM lebih merujuk pada ilmu penulisan feature yang diwariskan dari buku Feature Writing for Newspapers.

Kalau mau dilihat dari bobot sastrawi, banyak pembaca setia Tempo yang mengatakan kadar sastra pada penulisan Tempo lebih kental terasa pada saat majalah ini digawangi GM. Cita rasa sastranya terasa kian menipis setelah penulis kolom Catatan Pinggir itu pensiun dari Tempo.

Saya berkeyakinan gaya penulisan Tempo memang masih berkiblat pada genre naratif. Namun bukan jurnalisme sastrawi seperti yang dimaksud Andreas Harsono yang diterapkannya di Pantau. Perbedaan ini makin diperkuat dengan jejak GM melalui ISAI yang menyokong pendanaan penerbitan Majalah Pantau. Bukankah dukungan GM bakal terasa mubazir kalau esensi gaya penulisaan yang diusung Andreas dianggap sama dengan style Tempo.

Belum lagi kalau kita kembali pada penjelasan penulisan jurnalisme sastrawi yang dianut Andreas Harsono hasil mengadopsi dari ilmu Tom Wolfe. Disebutkan, watak penulisan jurnalisme sastrawi menukik lebih dalam daripada apa yang sudah dikenal sebagai indepth reporting. Ia bukan saja melaporkan seseorang melakukan apa. Tapi ia masuk ke dalam psikologi yang bersangkutan dan menerangkan mengapa ia melakukan hal tersebut”.

Sedangkan Tempo sejauh pengamatan saya lebih membatasi fokus untuk menelusuri alur cerita. Merunut kronologi sambil memunguti fakta dan data dalam sepanjang reportasenya.

Lantas, sudah berhenti sebatas Pantau dan Pindai sajakah keberlangsungan jurnalisme sastrawi di ranah pers Indonesia?

Bicara jurnalisme sastrawi dan majalah Pantau, kiranya tidak bisa terlepas dari peran Linda Christanty. Dia juga ikut aktif sebagai penulis di majalah Pantau. Perempuan kelahiran Bangka 55 tahun silam ini, dikenal jago menulis dengan metode jurnalisme sastrawi.

Selain rajin menulis di Pantau dan tulisannya masuk dalam buku “Jurnalisme Sastrawi – Antologi Liputan Mendalam dan Memikat” pada Oktober 2005 Linda mendirikan dan memimpin kantor berita di Banda Aceh untuk memantau rekonstruksi dan rehabilitasi pasca tsunami serta proses perdamaian di Aceh.

Di panggung sastra, sudah seabrek karya yang lahir dari tangannya dan tidak sedikit diganjar penghargaan. Kumpulan cerpennya Kuda Terbang Mario Pinto mendapat penghargaan Khatulistiwa Award pada 2004. Prestasi ini berulang kembali pada tahun 2010 melalui kumpulan cerpen Rahasia Selma.

Untuk karya reportase bergenre naratif atau esai juga tak kalah istimewa. Ambil contoh buku berjudul “Dari Jawa Menuju Atjeh Kumpulan Tulisan Tentang Politik, Islam dan Gay” (2010), lalu ‘Militerisme dan Kekerasan di Timor Leste’, dan buku “Jangan Tulis Kami Teroris”.

Linda juga tak sungkan menyambangi komunitas atau organisasi di berbagai tempat yang kepingin mengulik kepenulisan. Ia pernah juga bertandang ke Bandarlampung pada Mei 2011. Linda diundang AJI untuk mengisi pelatihan penulisan feature kepada wartawan dan aktivis pers mahasiswa.

Kendati turut merasa kehilangan Pantau, kiranya Linda mempunyai cara sendiri untuk tetap survive mengusung jurnalisme sastrawi. Dia memilih media buku sebagai salah satu kanal penyaluran orientasinya. Tak hanya itu, seperti kompromi dengan perkembangan digital, Linda juga terbilang jeli memanfaatkan keberadaan media online. Ke sanalah karya cerpen dan tulisan berita naratifnya pergi.

Ada puluhan tulisan naratifnya yang bertebaran pada beberapa media terkemuka. Karya-karya Linda diberi tempat khusus. Hanya pembaca berbayar di media-media online tersebut yang bisa mengakses tulisannya.

Dengan pola ini eksistensi Linda terjaga, dan tulisan-tulisan jurnalisme sastrawinya tetap bisa terus mengembara ke benak para pembaca. Tentu jumlah mereka sangat sedikit dibanding pengguna internet di Indonesia. Tapi bukankah yang banyak juga berawal dari yang sedikit.

Linda tentu belajar banyak dari pengalaman Pantau dan Pindai. Boleh jadi ia berpegang pada rumusan jangan terlalu berharap aliran air kecil bisa menyapu gundukan bebatuan dalam sekejap mata. Perlu dicari upaya lain. Ia memilih untuk terus menetesi bebatuan itu dari berbagai arah. Sambil berharap lubang kecil akan membesar dan tersebar di banyak tempat. Sampai akhirnya terbuka menganga untuk kemudian menjadi ceruk bagi pembaca jurnalisme sastrawi. Ada spirit optimisme di dalam saku tekad Linda.

“Saya tidak mau melihat hal secara pesimistis dari dunia kita yang terus berubah. Kalau kita ingat lagi ke masa sebelum ini, ketika media cetak mengalami keresahan luar biasa saat muncul media televisi. Lantas orang berpikir, oh… ini akhir media cetak. Tapi nyatanya itu tidak terjadi. Televisi tetap ada, media cetak juga ada,” kata Linda saat diwawancarai channel YouTube Penerbit KPG.

“Demikian juga tetap ada orang yang suka membaca buku. Meski ada juga orang yang suka membaca singkat saja. Kemudian ada lagi orang yang ingin cepat tahu dan bergegas dengan menggunakan internet. Tapi ada juga orang yang pada satu titik ingin memperlambat laju hidupnya sejenak dengan, misalnya, menikmati satu film yang membuatnya berpikir. Saya cukup optimistik dengan perkembangan ini,” pungkasnya.(*)