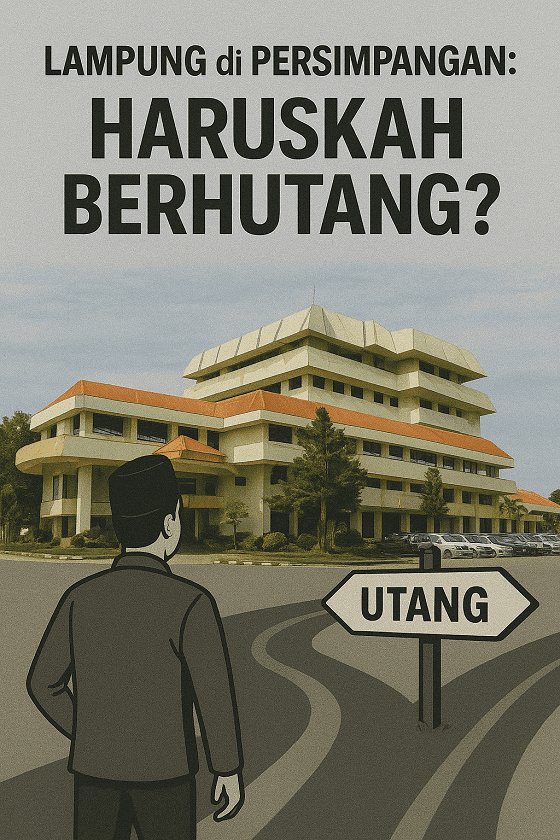

Penilaian hingga penghargaan yang disematkan kepada Lampung sebagai provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi semestinya menegaskan bahwa daerah ini dinilai memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Namun narasi itu segera berhadapan dengan kenyataan ketika Pemerintah Provinsi Lampung justru mengajukan pembiayaan melalui skema utang, yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Di titik inilah publik patut bertanya secara kritis. ” Jika kapasitas fiskal memang tinggi, mengapa utang tetap dibutuhkan?”

Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menolak utang secara normatif. Dalam teori keuangan publik, utang daerah adalah instrumen yang sah, bahkan rasional, terutama ketika digunakan untuk membiayai infrastruktur yang bersifat jangka panjang dan produktif. Namun persoalan Lampung bukan sekadar soal utang, melainkan soal konsistensi antara klaim kapasitas fiskal dan realitas pembiayaan pembangunan.

Kapasitas fiskal daerah, sebagaimana dihitung dalam kerangka kebijakan nasional, pada dasarnya adalah indikator administratif. Ia mengukur kemampuan nominal daerah dalam membiayai belanja setelah dikurangi belanja wajib. Indikator ini penting secara teknokratis, tetapi memiliki keterbatasan mendasar: ia tidak menilai efektivitas belanja, tidak mengukur kualitas pembangunan, dan tidak mencerminkan secara langsung dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akibatnya, kapasitas fiskal tinggi sering kali lebih merepresentasikan kesehatan APBD di atas kertas, bukan kekuatan fiskal substantif di lapangan. Daerah dapat dilabel kuat secara fiskal meskipun pendapatan asli daerah stagnan, ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi, dan struktur belanja didominasi oleh belanja rutin serta birokrasi.

Paradoks mulai terlihat ketika infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas strategis tidak dapat sepenuhnya dibiayai dari ruang fiskal yang diklaim besar tersebut. Utang kemudian hadir sebagai solusi. Dalam kondisi ideal, utang infrastruktur dapat dibenarkan apabila ia mendorong produktivitas ekonomi, menurunkan biaya transaksi, dan memperluas basis pendapatan daerah di masa depan. Namun rasionalitas itu menjadi lemah ketika utang justru diperlukan untuk menutup keterbatasan ruang fiskal yang secara administratif disebut “tinggi”.

Dalam konteks Lampung, paradoks ini semakin relevan jika dikaitkan dengan capaian pembangunan manusia. Di tengah belanja dan proyek fisik yang terus bertambah, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat belum bergerak sebanding. Ini menimbulkan pertanyaan lanjutan, apakah infrastruktur yang dibangun benar-benar dirancang sebagai alat transformasi sosial-ekonomi, atau sekadar akumulasi aset yang minim dampak terhadap kehidupan sehari-hari warga?

Utang dalam kondisi seperti ini berisiko berfungsi bukan sebagai pendorong perubahan, melainkan sebagai penyangga ketidakefisienan struktural. Ia menjaga APBD tetap bergerak tanpa memaksa koreksi mendasar terhadap prioritas belanja. Di sinilah muncul ilusi kesehatan fiskal: daerah tampak kuat dalam laporan, tetapi bergantung pada komitmen fiskal masa depan untuk menopang pembangunan hari ini.

Lebih jauh, kondisi ini memunculkan dugaan logis bahwa label kapasitas fiskal tinggi tidak lagi berfungsi murni sebagai alat evaluasi, melainkan berpotensi menjadi instrumen legitimasi kebijakan. Dengan label tersebut, persyaratan administratif untuk pembiayaan lebih mudah dipenuhi, resistensi regulatif berkurang, dan utang menjadi kebijakan yang sah secara prosedural. Ini bukan tuduhan pelanggaran, melainkan kritik terhadap pergeseran fungsi indikator fiskal dari alat ukur menjadi alat pembenaran.

Ketika kapasitas fiskal digunakan secara adaptif untuk memuluskan kebijakan jangka pendek, sementara persoalan struktural belanja tidak disentuh, maka kebijakan fiskal bergerak secara kadalistik: lincah menyesuaikan kebutuhan, tetapi menghindari koreksi mendalam. Akibatnya, paradoks terus berulang, label tinggi, ruang sempit; belanja besar, dampak terbatas; utang sah, tetapi membebani masa depan.

Oleh karena itu, gugatan kebijakan yang relevan tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan mengapa Lampung berutang. Utang adalah instrumen, bukan sumber masalah utama. Gugatan yang lebih mendasar justru perlu diarahkan pada klaim kapasitas fiskal tinggi yang tidak tercermin dalam kemampuan riil membiayai pembangunan secara mandiri dan berdampak.

Tanpa evaluasi ulang indikator fiskal, reformasi struktur belanja, dan integrasi nyata antara infrastruktur dan pembangunan manusia, kapasitas fiskal akan tetap menjadi label administratif, sementara utang terus menjadi penyangga semu. Pada akhirnya, tantangan fiskal Lampung bukan terletak pada keberanian membangun, melainkan pada kejujuran membaca kapasitasnya sendiri, apakah ia sungguh kuat, atau hanya tampak kuat di atas kertas.***